Tout le monde le sait, tout le monde le constate, la nuit est noire, il n’y a pas de débat. Mais savez vous vraiment pourquoi elle est noire ? vous direz surement: bah oui bien-sur,facile! c’est parce que le soleil s’est couché, donc on ne reçoit plus la lumière issue du soleil. Eh bah...Non! Ce n’est pas exactement ça la raison. Si l’on suppose que l’Univers est infini, alors cela voudrait dire qu'il y a des étoiles partout, dans toutes les directions. Un peu comme quand vous vous retrouvez dans une grande foret; il y a des arbres dans toutes les directions, ou que vous regardez. Donc à priori nous devrions recevoir la lumière d’étoiles de façon permanente dans toutes les directions, de jour comme de nuit. Et pourtant ça n’est pas le cas, la nuit est belle et bien noire. Il y a donc un paradoxe, qu’on appelle paradoxe de Olbers formulé par l’astronome allemand Heinrich Olbers en 1826.

Heinrich Olbers

Depuis longtemps, l’on pensait que la terre était le centre de l’Univers, les planètes tournant autour et les étoiles étant fixées au bord et rien au delà, donc un univers complètement fini. Puis vint la révolution de Copernic avec la théorie de l’héliocentrisme. Le soleil est alors placé au centre de l’Univers et les planète et autres autour, même sil est connu aujourd’hui qu’il s’agissait plutôt du centre du système solaire et non de l’Univers. Il était alors possible que l’univers soit infini, auquel cas il y aurait de la lumière partout dans toutes les directions.

l'heliocentrisme

Les astronomes tentent de trouver une explication

L’astronome Kepler proposa que l’univers ne peut être que de taille finie. Ce qui sera par la suite confirmé par les calculs de Edmund Halley. Ce dernier remarqua que si l’univers était infini, alors la lumière issue des étoiles serait aussi infini. Il postule en effet que la lumière issue des étoiles lointaines est presque égale à celle des étoiles proches, puisqu’elles sont nombreuses. En 1744, l’astronome suisse Jean Philippe Loys de Cheseaux reprit les calculs et estima que la lumière reçue des étoiles devrait être 180000 fois plus grande que celle reçue du soleil.

Puis au XIX siècle l’astronome Olbers formula le paradoxe en disant que si la lumière des étoiles ne nous parvenait pas, c’est que quelque chose absorbait cette lumière. Mais l’astronome britannique remarqua à la suite de cette hypothèse de Olbers que s'il y avait bien une chose qui absorbait la lumière des étoiles , celle ci se chaufferait et finirais par être brillante....

De la poésie scientifique

Un début de solution va venir du poète Edgar Allan Poe . En 1948, il publie un texte intitulé

Eureka dans lequel il affirmait ainsi: si l’Univers a un age fini, et que la lumière voyage à une vitesse finie, alors la lumière de toutes les étoiles n’as pas eu le temps de nous parvenir. Même si ce n’était qu'un poème, il contenais peut être un début de réponse au paradoxe de Olbers.

Le physicien anglais Kelvin va par exemple s’appuyer sur cette hypothèse pour proposer une explication plus scientifique du phénomène. On compris alors que les étoiles , alimentées par les réactions de fusion nucléaire n’ont pas suffisamment de carburant pour vivre éternellement, elles ont une durée de vie finie et n’ont pas toujours été là. Il faudrait que les étoiles vivent des milliards de fois plus longtemps pour que la nuit ne soit pas noire. Et si nous voyons pas certaines étoiles c’est parce que leur lumière n’a pas eu le temps de nous parvenir.

De la lumière invisible

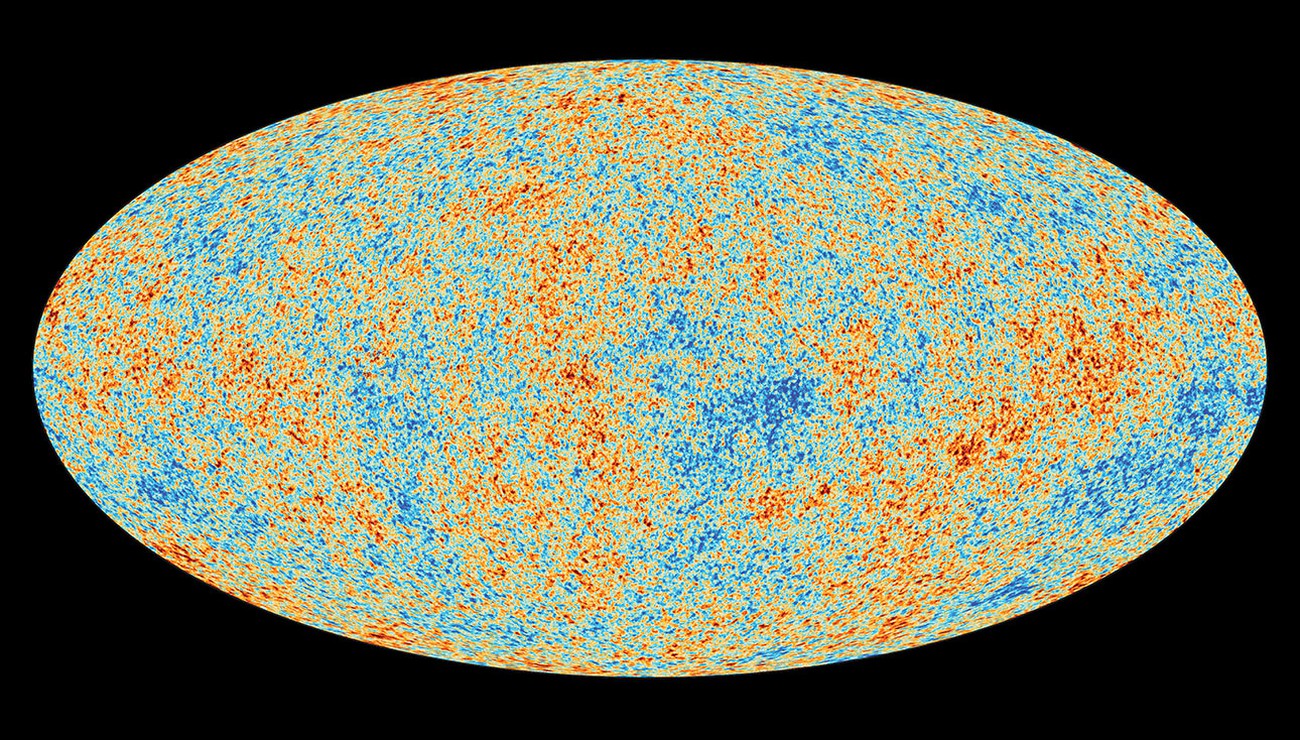

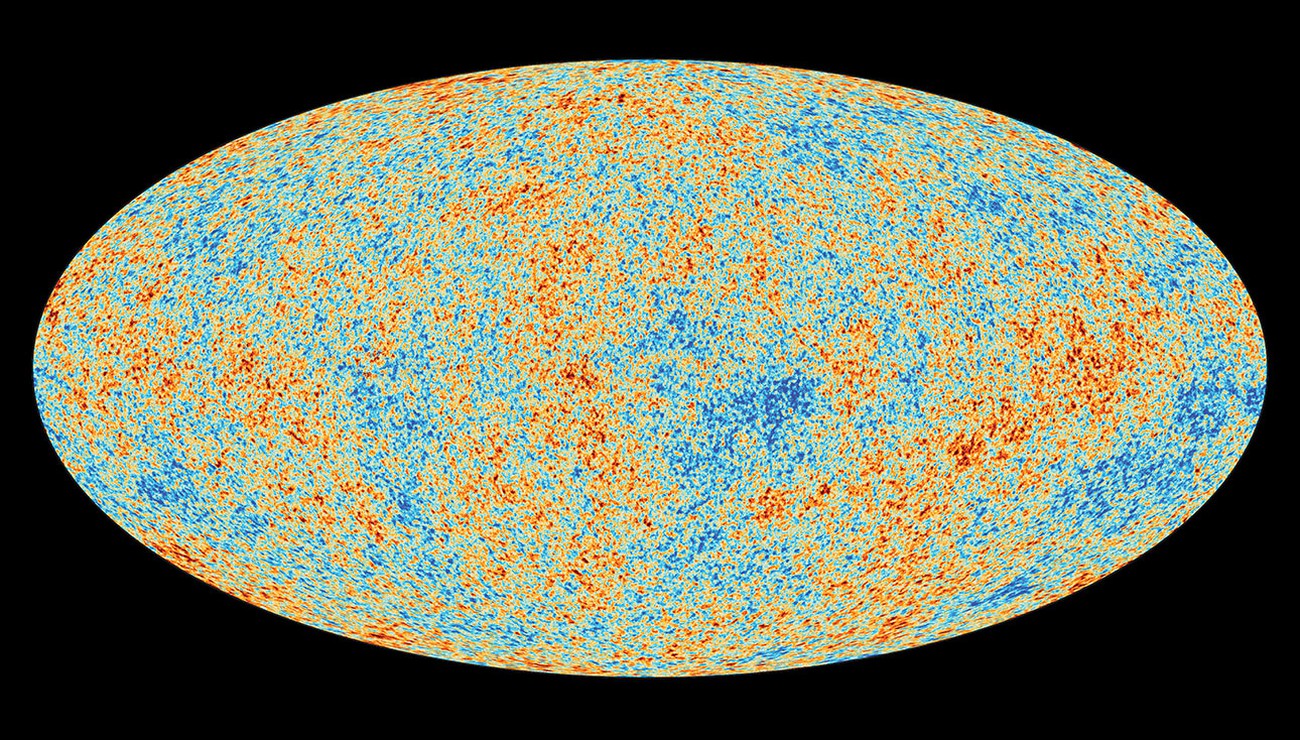

Au début du 20e siècle, grâce aux observations de l’astronome Edwin Hubble, on a compris que l’Univers était en expansion, qu’il est né il y a environ 13.8 milliard d’années. Cet moment est ce qu'on appelle le Big-Bang. Cette expansion fait que la lumière émise par les galaxies lointaines se décale vers l’infrarouge ,au delà du spectre visible, les rendant donc invisibles à nos yeux. En outre, au début du Big Bang, l’Univers était si dense et chaud que la lumière ne pouvait s’échapper. Cependant, après 380000 années d’expansion, l’Univers s’est peu à peu refroidi et les photons on pu alors s’échapper. Cet rayonnement primitif appelé le "fond diffus cosmologique" est de nos jours présent partout dans toutes les directions. Il est cependant émis au delà de la lumière visible. La nuit n’est donc pas noire, elle est même brillante, c’est nous qui sommes incapables de voir cette lumière. C’est notre regard qui assombrit la nuit.

Fond diffus cosmologique

En somme le paradoxe de la nuit noire s’explique par trois éléments essentiels: D’abord la lumière des étoiles met du temps pour nous parvenir, ensuite les étoiles n’ont pas toujours été là, elle naissent et disparaissent et enfin nous ne pouvons pas voir au delà- du visible...

Sources:

Etienne Klein, France Culture

Twitter @Eric Lagadec

Aucun commentaire. Soyez le premier à commenter !